Sfogliare libri d'arte è il mio trastullo preferito:

capita spesso di trovarci spunti imprevisti!

È il caso di questo 'paramento sacro' del 1904 dal Taideteollisuusmuseo di Helsinki : autore l'architetto e disegnatore finlandese Armas Lindgren...

Il bello è che l'opera non sembra avere niente di 'sacro'!

Dov'è la croce? Dov'è il rosario?

Si vede solo una struttura fitomorfa guarnita di spine che termina in un cuore. In basso, tante roselline grondano sangue.

I nostri parametri estetici non sono più quelli di cento anni fa, così come il nostro senso del sacro.

Le spine e le rose erano molto presenti agli inizi del secolo scorso nell'immaginario decorativo europeo.

A Perugia, camminando per via Alessi, ho trovato sopra un portone di civile abitazione uno dei tanti lavori in ferro battuto che raccontano la suggestione della rosa e delle spine.

Anche qui niente di sacro, a prima vista!

Tanti aculei coronano una rosa.

È un'estetica che afferriamo a fatica, oggi che l'immaginario rurale è così distante dal nostro sentire.

Se diamo un'occhiata al frontespizio della rivista di devozione ritiana "Dalle api alle rose" edita nel 1950, troveremo la stessa immagine con un chiaro rimando religioso.

Rita contempla le api che svolazzano sopra la sua testa.

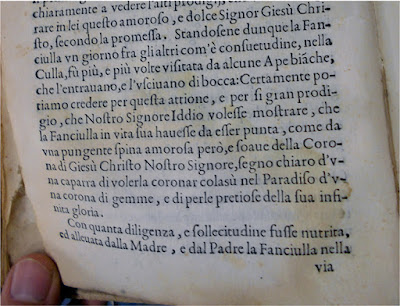

Secondo la leggenda narrata dal Cavallucci, proprio quelle api l'avrebbero trafitta da piccola nella culla [1], presagio del sommo supplizio della spina che Le si conficcò anni dopo sulla fronte mentre era in contemplazione di un Crocefisso!

Nel controfrontespizio del giornalino troviamo la famosa Rosa con le spine, emblema del culto ritiano...

Guai a credere che queste rose siano solo frutto di una suggestione estetica!

Tutti gli aculei, dalle spine ai chiodi, evocano le sofferenze umane e il loro uso nella stregoneria non era affatto simbolico.

Paolo Bartoli in un libricino di qualche anno fa parla della "magia delle punte", e tratteggia le origini arcane di questo rito...

« La "magia del ferro" e la "magia delle punte" sarebbero dunque confluite a creare la "magia del chiodo", coniugando la forza apotropaica del "toccare ferro", con quella degli strumenti appuntiti (spilli, coltelli, forbici aperte, forconi o tridenti, ecc.) che da tempo immemorabile sono stati usati come armi rivolte contro le streghe, gli spiriti maligni ed altri esseri malefici [2]. »

Inchiodare il male equivale a disinnescarlo.

All'inizio del secolo scorso, e in particolare nei paesi di lingua tedesca, l'inchiodatura era ancora un potente mezzo di scongiuro.

L'eco di quella febbre collettiva per i chiodi era giunto alle orecchie dell'eccentrico collezionista perugino di amuleti Giuseppe Bellucci, che un anno dopo la fine della Grande guerra inaugurava il suo libro sui chiodi raccontando di una statua inchiodata propiziatoria, eretta anni prima nella piazza del Municipio di Trieste per raccogliere fondi da destinare agli orfani dei soldati austriaci caduti.

Le autorità triestine invitavano ad infilzare più chiodi possibile nella statua!

Bellucci così scriveva...

« Ad iniziativa della famigerata Società Austria, nel giorno suindicato [20 luglio 1916, anniversario della gloriosa battaglia navale di Lissa, in cui gli austriaci avevano umiliato lo schieramento italiano nella Terza Guerra d'Indipendenza, n.d.a.], nella piazza Grande di Trieste, di fronte al Palazzo municipale, veniva pertanto inaugurato con grande sonennità un monumento in legno, alla presenza delle autorità civili e militari e con l'intervento dei Consoli dei Paesi alleati all'Austria.

[...] Ma perché codesto monumento fu costrutto in legno e non, come di solito, in marmo od in bronzo?

[...] Il proclama dell'inaugurazione invitava con parole ampollose la popolazione Triestina, non solo a battere molti chiodi sul marinaio austriaco, ma soggiungeva che rappresentando esso la potenza dell'Austria sul mare Adriatico, era dovere di ogni buon Triestino di manifestare, almeno con un chiodo battuto, tutto il fervore del patriottismo, inteso alla maniera dell'Austria dominatrice [3]. »

Di questa insolita 'raccolta fondi' -almeno per noi che non siamo più legati alle vecchie superstizioni- si è conservata una testimonianza preziosissima alla Biblioteca Civica Attilio Hortis di Trieste!

Foglietti come questo venivano rilasciati a tutti coloro che versavano l'obolo per inchiodare la statua.

Si legge sulla matricola:

« Il proprietario di questo foglio, inscritto nella madre sotto il

Numero... 15414

battendo un chiodo di ferro nel Marinaio in ferro, ha contribuito ad un'opera eminentemente patriottica ed umanitaria perché il ricavo andrà ad incremento dell'I. r. Fondo di provvedimento per le vedove ed orfani di militari di questa città. »

➔ Sul ferimento del dio e agiografia di santa Rita ---

Il feticcio inchiodato --- indagine sul mito di Santa Rita.

San Sebastiano e i feticci inchiodati della Stregoneria

Note alle immagini in apertura e in chiusura ---

_Ho tratto la prima immagine qui pubblicata dal bel catalogo sull'Art Nouveau di Gabriele Fahr-Becker, edito per Konemann, Koln 1999, in Scandinavia: coscienza nazionale alla "luce del Nord", p. 298.

_La matricola di cui qui riporto uno scatto, si trova presso la Biblioteca Hortis con la seguente collocazione:

R.P.Misc. 0200 00800.

Note al testo ---

[1] Al monastero casciano è presente un dipinto anonimo in cui la boccuccia della piccola Rita è dipinta « come una ferritoia aperta all'esterno », dove le api entrano in processione.

Per il quadro che illustra l'episodio, vedi il post :

Il feticcio inchiodato ---indagine sul mito di Santa Rita.

Cfr. anche Breve racconto della vita e dei miracoli della beata Rita: dipinti del 17° secolo del Monastero di Santa Rita da Cascia, testi di Pietro Amato, Mario Bergamo, Toti Carpentieri, Terni 1993.

[2] Cfr. Bartoli, Tocca ferro : le origini magico religiose delle superstizioni su fortuna e sfortuna, Protagon, Perugia 1994, pp. 127-128.

[3] Cfr. Bellucci, I chiodi nell'etnografia antica e contemporanea, Perugia, 1919, pp. 2-4.

Post correlato sugli idoli infilzati ---

Del potere di trafiggere gli idoli nella cultura tribale, e delle analogie di questa cultura con certe raffigurazioni medievali, ho parlato in San Sebastiano e i feticci inchiodati della Stregoneria.