domenica 5 marzo 2017

San Francesco e quella lettera contro gli stupri poco gradita...

Francesco d'Assisi mal digeriva la concorrenza.

La concorrenza interna poi, gli faceva venire l'orticaria.

Frate Stefano, un collaboratore stretto del santo [1], ci racconta come il Poverello cercasse di evitare con ogni mezzo la sovrapposizione tra la sua fraternitas ed il progetto delle povere Sorelle di Chiara, nonché l'espansione delle Sorelle sul territorio.

A Chiara era stata assegnata la chiesetta di San Damiano.

E lì doveva rimanere con le sue recluse!

Il fatto poi che le sue seguaci avessero deciso di chiamarsi 'Sorelle', creava una costola del movimento francescano su cui Francesco non poteva avere pieno controllo.

« Né mai egli autorizzò la fondazione di altri monasteri, sebbene ne siano stati aperti alcuni durante la sua vita per interessamento di altri.

Quando poi venne a conoscenza che le donne raccolte in quei monasteri venivano chiamate sorelle, grandemente turbato, si dice che abbia esclamato: "Il Signore ci ha tolto le mogli, il diavolo ci procura delle sorelle". » (ff 2683)

Che il progetto di Chiara per una fraternitas al femminile venisse accostato ai suoi frati, era la vera preoccupazione di Francesco.

Il padre-padrone dei Minori era talmente preoccupato che le sue istruzioni fossero rispettate, da far seguire alle parole delle punizioni esemplari per quei frati che osavano contraddirlo.

Frate Stefano, appena qualche riga dopo, ci racconta di averne subita una memorabile...

« Il detto frate Stefano, per incarico di frate Filippo [Filippo Longo, supervisore delle Povere sorelle, n.d.a.] si era recato a un monastero delle signore, ed essendo una volta in viaggio con il beato Francesco da Bevagna a un altro luogo, chiese perdono a lui perché si era recato per incarico di frate Filippo a quel monastero.

Allora il santo lo sgridò duramente e gli ingiunse, per penitenza, di gettarsi così vestito come era nel fiume presso il quale camminavano. Si era nel mese di dicembre. Tutto inzuppato e tremante per il gran freddo, egli dovette accompagnare per due lunghe miglia il beato Francesco fino al luogo dei frati. »

(ff 2683-84)

Ma la testimonianza più limpida sulla bontà d'animo del Poverello nei confronti delle Recluse, la fornisce un altro fraticello ben inserito nella comunità primitiva: Giordano da Giano [2].

Giordano, un testimone oculare la cui narrazione è sempre improntata al vivido realismo, narra di un provvedimento richiesto al pontefice da frate Filippo per scomunicare quanti osavano importunare le Sorelle di Chiara.

La misura sarebbe stata poi cassata dal Poverello nel settembre del 1220 al ritorno precipitoso dalla Quinta Crociata, dopo che un "frate laico" gli aveva confidato ciò che avveniva, in Italia, in Sua assenza...

« Proprio in quel tempo viveva oltremare una "pitonessa" che prediceva molte cose vere, e per ciò in quella lingua era chiamata la "Veridica" .

"Ritornate! Ritornate! Perché per l'assenza di frate Francesco l'Ordine è turbato, si divide e si disperde".

E questo rispondeva a verità.

Infatti frate Filippo, che aveva la cura delle povere signore, contro la volontà del beato Francesco, il quale preferiva vincere le avversità con l'umiltà che con l'autorità della legge, aveva richiesto e ottenuto dalla Sede apostolica una lettera nella quale era autorizzato a difendere le signore e a scomunicare quanti le infastidivano. »

Francesco non voleva inquadrare con un Privilegio una comunità cresciuta sì all'ombra dei Minori, ma tenuta da lui stesso sempre ben lontana dai frati.

Al suo ritorno, le visite al papa Onorio III e al cardinale Ugolino furono immediate e -stando a quanto racconta frate Giordano- immediato fu anche il ritiro del provvedimento...

« Avendo dunque il beato Francesco riferito al Signore di Ostia, suo papa [Ugolino era il protettore scelto dai frati, n.d.a.], le cause del suo turbamento, egli immediatamente revocò la lettera a frate Filippo. » (ff 2335-37)

Bonaventura racconta che Chiara baciò e onorò la salma di Francesco [vedi sotto l'affresco giottesco] quando il cadavere sostò al convento di san Damiano: nel beato Transito dalla Porziuncola ad Assisi (ff 1250).

È possibile, invece, che Chiara abbia tirato un sospiro di sollievo al pensiero di quanto Francesco in vita l'aveva fatta penare!

Note alle immagini ---

_ L'immagine in apertura del post è un dettaglio dalla pala con Storie di Santa Chiara, conservata ad Assisi nella Basilica di Chiara.

Da notare, nel secondo riquadro a sinistra, la scena dell'iniziazione notturna della piccola Chiara alla Porziuncola, con Francesco che sta per reciderle i capelli.

_ L'affresco in chiusura del post fa parte del celebre ciclo giottesco della Basilica Superiore di Assisi.

Note al testo ---

[1] Il curatore del passo per l'edizione padovana delle Fonti, sostiene che questo frate Stefano sia da identificarsi con il "frate laico" che raggiunse -secondo Giordano da Giano- Francesco in Siria « per aggiornarlo sulla situazione disastrosa dell'Ordine durante la sua assenza ».

⮩ Cfr. Feliciano Olgiati e Costanzo Cargnoni, Altre testimonianze francescane in Fonti Francescane, Editrici Francescane, Padova 2004, p. 1677, nota 15.

[2] Giordano dettò la sua testimonianza ormai vecchio in Germania a frate Baldovino, solo nel 1262!

Eppure ricordava perfettamente le rivalità e le scissioni tra i frati, culminate nella scomunica di Giovanni da Campello.

⮩ Cfr. Cronaca di Giordano da Giano, Presentazione di Gilberto Aquini in Fonti Francescane..., p. 1525.

domenica 22 gennaio 2017

Il sacro serpaio: i sacerdoti di Cerere e gli stregoni ciarlatani dell'Umbria

Umbria: terra di santi o di imbroglioni?

Nel MedioEvo, la differenza pare non fosse così netta.

I ciarlatani erano stregoni che scendevano proprio dall'Umbria - e da un paese in particolare, Cerreto di Spoleto- praticando sortilegi, come ci racconta Piero Camporesi...

« C'era un borgo nell'antico ducato di Spoleto che ebbe per lungo tempo fama singolare; un tranquillo villaggio, difeso da « monti ardui » dominante la valle del Nera, che derivava il suo nome da un antico bosco di cerri: Cerreto.

Secondo una iniqua tradizione, universalmente diffusa, da questo bosco sarebbero sciamati, lesti di lingua, d'ingegno e di mano i cerretani, ossia i ciarlatani [...]

Ad un certo momento, non bene identificato dalla tradizione, la comunità dei cerretani, o sacerdoti di Cerere, essendo enormemente cresciuta, fu dal sommo sacerdote divisa e specializzata in una miriade di sette, tenuto conto delle tendenze ossia vocazioni del popolo cerretanesco, le quali poi sciamarono per il mondo ad ingannare le genti con le loro fallacie. » [1]

Una di queste sette di cerretani-ciarlatani-ciaralli era specializzata nell'addomesticazione delle serpi.

Il santo umbro Domenico da Foligno e i suoi seguaci ripresero questa tradizione, ricorrendo a pratiche che si perdono nella notte dei tempi...

« [Galeno] denunziava i sotterfugi cui ricorrevano, di solito, i raccoglitori di serpi per esibire il loro potere: catturavano gli ofidi al termine dell'epoca di letargo, quando essi non avevano più forza reattiva ed erano completamente esauriti; li alimentavano con cibi insoliti, costringendoli a mordere, più volte, pezzi di carne fino a che mettessero fuori tutto il veleno; li nutrivano con impasti di farina che ottundevano i forami veleniferi, ottenendo, infine, di presentare come prodigioso il solo effetto di una frode. » [2]

Il professor Giuseppe Bellucci ne Il feticismo primitivo in Italia, presentava uno degli amuleti più potenti contro il morso delle vipere: la medaglia di san Domenico da Cocullo, esibita dai ministri del suo culto - i "sandomenicari"-, su cui è effiggiato il santo con ai piedi i serpenti...

A Roma, la tradizione prescriveva di toccare questo amuleto per sprigionare i suoi effetti antiofidici...

« Pe' li mozzichi de le vipere, che ffanno morì' in sur subbito, fa bbene a ttoccà' o ssegnà' la parte mozzicata, co' la relliquia de San Domenico de Cucullo. Fa ppuro bbene a ddasse subbito foco a la parte mozzicata cor un fèro infocato; oppuramente a sciacqualla bbene bbene co' l'immoniica [ammoniaca]. » [3]

Nella sua stupefacente collezione di amuleti contro le streghe e il malocchio, conservata oggi al Museo Archeologico di Perugia, Bellucci vantava anche una serie di santini con il re dei serpenti.

Ai lati del santo, figurano gli animali contro i cui morsi si estendevano i suoi poteri: i cani idrofobi e le serpi.

Sopra di essi, vediamo due talismani prodigiosi :

il dente del santo per guarire i Cristiani, e il ferro della sua mula per curare gli animali...

I ciarlatani ebbero particolare fortuna a Cocullo, paesino in Abruzzo dove si celebra ancora la Festa dei serpari.

Le serpi liberate si aggrovigliano intorno alla statua del santo portata in processione, in una messinscena tutta pagana.

La "finzione ritualizzata" -come la chiamava Di Nola- regna sovrana!

« [...] proprio a Cocullo si svolge ogni anno, ogni primo giovedì di maggio, la più importante festa in suo onore, famosa perché nell'occasione numerosi gruppi di giovani esibiscono e portano in mano o al collo viluppi di serpenti che vengono toccati dai fedeli e la statua del santo portata in processione viene letteralmente ricoperta da un ammasso di serpenti.

La tradizione vuole che solo nel giorno dedicato alla festa del santo i serpenti siano innocui e possano essere toccati liberamente senza ricevere danno. » [4]

Che quei serpenti siano scelti tra i non velenosi, ovviamente, è un "segreto professionale" dei sacerdoti di Cerere...

Note alle immagini---

_ La pittura in apertura del post è una ceramica derutese che raffigura un prodigio poco noto attribuito a san Francesco: il denaro mutato in serpente

[cfr. Vita seconda di Tommaso da Celano - ff 654].

Cfr. Carola Fiocco, Gabriella Gherardi, Ceramiche umbre dal Medioevo allo storicismo, Litografie artistiche faentine, Faenza 1989, p. 168.

_ L'immagine in chiusura del post è un'illustrazione tratta da un numero della Tribuna Illustrata del 1905 e documenta la processione a Cocullo.

Una riproduzione del disegno correda la sezione della collezione Bellucci dedicata al culto di san Domenico.

Note bibliografiche ---

[1] Il passo è tratto dalla bella Introduzione di Piero Camporesi a

"Il libro dei vagabondi : lo Speculum cerretanorum...", Einaudi, Torino 1973, pp. L-LI.

A proposito delle relazioni strette tra l'Umbria e i ciarlatani, Camporesi scrive ancora che:

"Nessuna altra terra come l'Umbria (o la Marca) avrebbero potuto partorirle e alimentarle. Una terra dove, accanto ai mistici, spesso sull'orlo dell'eterodossia e dell'eresia, pullulavano ambigui fondatori di sette, nate sul terreno fermentante e spesso farneticante del francescanesimo più audace [...]".

Cfr. Camporesi, p. LIV.

[2] Cfr. Alfonso Di Nola, Il ciarallo come operatore rituale in "Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana", Bollati-Boringhieri, Torino 2001, p. 124.

Di Nola sottolinea nel suo studio come il ciarallo-ciarlatano abbia spesso a che fare con i serpenti:

"[...] i ciaralli si identificano spesso con i ciurmatori.

La classificazione linguistica più significativa è di Giammarco, che specifica: « ciarlatano, incantatore di serpenti, de' quali porta seco in una scatola un certo numero, e mostrandoli ai gonzi narra loro fatti strani per ingannare e trarre l'utile ».

Cfr. Di Nola, p. 124.

[3] Vedi il contributo di Angelo Caranfa, "Contro li mozzichi de le vipere": San Domenico tra i guitti.

L'articolo è consultabile al seguente indirizzo.

[4] Cfr. Giancarlo Baronti, Tra bambini e acque sporche: immersioni nella collezione di amuleti di Giuseppe Bellucci, Morlacchi, Perugia 2008, pp. 247-248.

martedì 27 dicembre 2016

Lo stregone che fece paura al Papa: la predica agli Uccelli secondo il monaco Ruggero.

La devozione francescana in Umbria ha prodotto molti itinerari, ricamando su aneddoti favolistici.

Una di queste passeggiate si trova a Cannara, sul luogo dove il poverello compì un prodigio insolito: la predica agli uccelli.

Quello di Cannara è solo uno degli innumerevoli siti dove lo stregone di Assisi parlò ai pennuti.

Nella chiesa di San Francesco a Bevagna, all'ingresso del borgo, si conserva perfino il masso su cui il poverello posò i piedi quando compì il prodigio.

La pietra si trova nella cappellina alla destra dell'altare, custodita con molta gelosia: murata e serrata da un'inferriata!

In una guida turistica di metà Ottocento, Giuseppe Bragazzi narrava di questa insolita reliquia [1] che ai suoi tempi era ben conosciuta...

A partire da Lo stregone di Assisi, ho cercato di spiegare che questi fattarelli agiografici hanno in realtà un retroscena magico.

Parlare agli uccelli nell'immaginario medievale era il più famoso dei reati di stregoneria di cui si macchiava il sottobosco clericale [leggi: i pretastri di campagna].

Per tutto il MedioEvo, resistette la credenza superstiziosa secondo cui chi era in grado di parlare la lingua degli uccelli detenesse poteri sovrannaturali.

Il misfatto è dipinto in molte miniature che illustravano la Causa 26 del Decretum Gratiani e ripete sempre la medesima scena: un maghetto è intento a parlare con un volatile che sbuca tra le fronde di un albero.

Sulla sinistra, il vescovo infligge la punizione!

Il monaco inglese dell'abbazia di Saint Albans Ruggero di Wendover, nella sua breve agiografia ci aiuta a capire il vero valore politico della predica agli uccelli.

Messo alla porta dal papa ierocrate Innocenzo III, che lo invita per il suo aspetto sordido a razzolarsi tra i maiali [2], e disdegnato dal popolo romano, Francesco si reca nella campagna per prendersi la sua 'rivincita'.

Come un prete-stregone del contado, comincia a parlare agli uccelli e catalizza l'attenzione dei coloni superstiziosi, finché il clero non è costretto ad accoglierlo di nuovo tra le mura urbiche.

La testimonianza in sé è preziosissima perché ci consente di mettere a fuoco ciò che parlare agli uccelli fu davvero per il poverello:

uno strumento di fama e di consenso...

« E così, uscendo dalla città, nel suburbio si imbatté in corvi razzolanti tra i rifiuti e in avvoltoi, gazze e molti altri uccelli che volteggiavano nell'aria, e disse loro: "Vi comando nel nome di Gesù Cristo, che i giudei hanno crocifisso e del quale i miseri romani hanno disprezzato la predicazione: avvicinatevi a me per ascoltare la parola di Dio, nel nome di Colui che vi ha creato e vi ha salvati nell'arca di Noè dalle acque del diluvio".

Immediatamente al suo comando tutta quella moltitudine di uccelli, accostandosi a lui, lo circondò e, in silenzio sospendendo ogni cinguettìo, per lo spazio di mezza giornata, intenti alle parole dell'uomo di Dio, restarono fermi e rimiravano il volto del preticatore.

I cittadini romani e tutti coloro che entravano o venivano dalla città, si accorsero di questo fatto meraviglioso, ripetuto dall'uomo di Dio allo stesso modo per tre giorni convocando gli uccelli; allora il clero con numeroso popolo venne dalla città e introdusse nell'abitato l'uomo di Dio con grande venerazione. » [ff 2289]

Post sui Maghi che parlano agli Uccelli ---

Gli uccelli e l'indovino: prima lo imito, poi lo condanno!

Uccelli maledetti: il culto clandestino della Natura nel Medioevo.

L'Umbria, in particolare, era nota per la divinazione sugli uccelli, fin dal mondo antico.

◉ Vedi il post: L'Umbria e gli uccelli: un legame antico.

Note al testo ---

[1] Cfr. Bragazzi, La rosa dell'Umbria, ossia Piccola guida storico-artistica di Foligno, Spello, Assisi (...), Foligno 1864, p. 267.

La pietra si trova murata ancora oggi all'interno della chiesa, con il cartello celebrativo di cui parlava Bragazzi.

Vedi foto nel sito de I sentieri del silenzio.

[2] L'aneddoto che riferisce Ruggero smentisce nettamente la tradizione cattolica secondo cui, sulla base della Legenda Maior di Bonaventura, il papa avrebbe accolto il Poverello a braccia aperte, dando un'approvazione verbale alla Regola:

« Il vicario di Cristo, papa Innocenzo III, [...] si sentì incline ad accogliere con pio assenso le sue richieste. » [ff 1062]

Per la traduzione del testo latino, seguo l'edizione delle Editrici Francescane, Padova 2004.

Note alle immagini ---

_ La miniatura in apertura del post è una pergamena di recupero della fine del XIII secolo e si trova conservata presso l'Archivio storico di Orvieto.

Cfr. La civiltà del libro in Orvieto: materiali per lo studio della decorazione dei codici nei secoli XI-XV, Catalogo della mostra, Protagon - Regione dell'Umbria, Perugia 1991, pp. 72-73.

_ La seconda miniatura qui pubblicata, databile intorno al 1300, è conservata alla Staatsbibliothek di Berlino.

Per questa ed altre immagini simili, vedi il seguente libro:

Anthony Melnikas, The corpus of the miniatures in the manuscripts of Decretum Gratiani, Studia Gratiana, Rome, 1975.

_ L'affresco in chiusura del post con la Predica agli uccelli, proviene dalla Chiesa di Santa Maria a Vallo di Nera.

giovedì 24 novembre 2016

Dalle Trinità medievali alla Storia Infinita: morfologia dell'orrido.

La Storia Infinita racchiude tante di quelle citazioni paganeggianti che è sempre un piacere rivederlo!

Il film del 1984 è una piccola miniera di citazioni esoteriche.

Tutto inizia dal sigillo del libro trafugato da Bastiano, un doppio uroboro emblema della circolarità della Storia.

Poi c'è il Triskele che campeggia a mo' di bandiera sul pennone della Torre d'Avorio, dimora dell'Infanta Imperatrice, e che Atreyu scorge a cavallo del drago Falkor alla base della Torre prima che il nulla inghiotta tutto [sotto].

Ma tra gli abitanti di Fantàsia, accorsi da tutto il Regno fino alla Torre all'inizio della Storia, si annidano due citazioni che mi sono molto familiari.

Due coppie di personaggi bifronti e trifronti, che l'obiettivo inquadra di sfuggita e che hanno un preciso retroterra nell'arte europea...

Il MedioEvo riciclò dal mondo classico l'iconografia tricefala per semplificare una spinosa questione dottrinaria:

la presenza di tre persone in un unico Dio.

Un esempio notevole che rintracciai anni fa [1] è l'anonimo ex-voto della Trinità tricefala alla chiesa di Santa Maria a Vallo di Nera.

Ma gli inventori dei personaggi di Fantàsia hanno sicuramente attinto da modelli più recenti:

quelli elaborati nel Rinascimento.

La scoperta delle decorazioni della Domus Aurea di Nerone fornì ai pittori un ventaglio di soluzioni decorative!

Un bell'esempio proprio ad Assisi è la Volta pinta nel palazzo del legato pontificio, al piano stradale, dove campeggia tra i vari mostricciattoli un'erma bifronte [2] ...

L'estroso pittore alessandrino Felice Giani nel '700 ideò addirittura un'inquietante versione 'quadricefala', per decorare il soffitto di una delle sale al piano nobile di palazzo Conestabile della Staffa [3] a Perugia...

Note ---

[1] Di questo ex-voto ho inserito una riproduzione bianco/nero nel libro "Il culto proibito della Dèa" per evidenziare le differenze tra una comune Trinità tricefala maschile e la strana Trinità 'muliebre' dell'abbazia di San Pietro a Perugia.

Cfr. il libro a p. 22.

[2] Tutto il ciclo è tempestato di riferimenti alla fertilità.

La civetta, sormontata dai bastoni fioriti, è una chiara allusione erotica; su questo argomento vedi il post Il maleficio delle Tre Civette.

Per datare l'affresco di Assisi è attestato un pagamento nel Bollettario del Comune ad un certo « Raphael pictor » di 4 fiorini in data 21 agosto 1556.

Cfr. Ezio Genovesi, Le grottesche della Volta pinta in Assisi, Accademia properziana del Subasio, 1995, p. 16.

[3] Il palazzo oggi ospita la Biblioteca Augusta, e l'affresco in questione si trova nella stanza adibita ad Ufficio Fondo Antico.

venerdì 4 novembre 2016

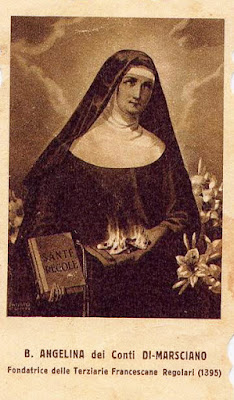

La beata Angelina e le sacerdotesse del Fuoco.

L'iconografia di certi Santi, talvolta, è del tutto speculare a quella degli dèi pagani:

esaminiamo il caso della Beata Angelina da Montegiove.

Uno dei suoi ritratti più famosi è riportato sull'antiporta della prima agiografia a lei dedicata, scritta da padre Iacobilli e stampata a Foligno nel 1627.

Nel braccio destro la beata Angelina stringe la sua 'creatura', il convento delle terziarie francescane.

Dalla mano sinistra invece scaturisce la fiamma del fuoco sacro.

Nel 1737 Carlo Grandi rielaborò il disegno in un'incisione a bulino e acquaforte[1] per la riedizione della fortunatissima Vita di padre Iacobilli...

Stavolta del modellino del convento non c'è più traccia, sostituito dalla Regola a cui le sorelle terziarie aderiscono.

Ma il fuoco della fede arde ancora sul palmo della sua mano.

Angelina fu ritratta spesso con in mano il fuoco, Suo attributo di potere.

Anche in un Albero francescano non sopravvissuto, menzionato dal frate Fabio Siri, campeggiava questa immagine...

« Il padre Andrea Bonfanti [...] pubblicò l'anno 1614 in Fiorenza una Tavola o foglio reale dell'immagini di tutti i santi e beati del Terzo Ordine di san Francesco; e fra gli altri pone quello della Beata Angelina con titolo di contessa di Civitella che porta nella pianta della mano una fiamma di fuoco. » [2]

Per giustificare l'associazione tra Angelina e il fuoco, Iacobilli narrava che la Beata al cospetto del re di Napoli Ladislao, per provare la forza della sua fede, avesse tenuto dei tizzoni ardenti, « bragie fiammeggianti », tra le pieghe della veste !

« Stupido in tanto mirava & ammirava il Re fiammeggianti le bragie & in tutto illeso il manto della donzella, che le conteneva; & non meno stupiva che ella havesse penetrato l'intimo del suo cuore & propolato il segreto di volerla far ardere nel fuoco, che egli sempre occulto & celatissimo riserbò nel seno. » [3]

Il fuoco sacro custodito da Angelina nella tunica era un'immagine così potente da essere sfruttata ancora nei santini del primo '900...

La Beata Angelina fondò un convento di vergini che rifiutavano la clausura e vivevano tra loro in comunità, senza barriere.

Nella sua iconografia è evidente la sopravvivenza di poteri paganeggianti.

Siamo davanti ad una vestale post litteram ?

Nota all'immagine ---

Sopra, Vestali nell'atto di sacrificare al Fuoco sacro.

Roma, Musei capitolini].

Note al testo ---

[1] Cfr. Servus Gieben, Iconografia di Angelina da Montegiove in Biografie antiche della beata Angelina da Montegiove..., Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1996, p. 218.

[2] Cfr. Fabio Siri da Montereale, Sommario della Vita della B. Angelina..., Foligno 1663, p. 14.

[3] Cfr. Ludovico Iacobilli, Vita della B. Angelina Corbara, contessa di Civitella d'Abruzzo, in Foligno 1627, pp. 36-37.

martedì 4 ottobre 2016

I funghi e le stimmate: una visione serafica o allucinogena?

Da dove vengono le stimmate di Francesco?

Molti frati pensarono che Leone si fosse bevuto il cervello [1] quando raccontò la mostruosa apparizione del Serafino.

L'autore dei Fioretti sintetizzava i dubbi degli scettici in una frase:

« ... non per martirio corporale, ma per incendio mentale egli doveva essere tutto trasformato in nella ispressa similitudine di Cristo Crocifisso. » [ff 1920]

Non ci si poteva credere: per avere una visione così orrida, altro che « in quodam raptu contemplationis » :

il Poverello doveva essere sotto l'effetto di sostanze psicotrope!

Quest'idea sembra essere sopravvissuta ad Anagni in un affresco curioso, nella chiesa di San Pietro in Vineis...

Francesco è inginocchiato in adorazione del Serafino.

La famiglia francescana [compresa santa Chiara, a destra] si stringe orante intorno a lui.

La scena è incorniciata da due alberi-fungo che sovrastano il santo fino a lambire i due bracci della croce.

Questo dettaglio degli alberi fungini non è una trovata originale.

Si ritrova anche nel Terzo Maestro di Anagni [2], autore (contemporaneo?) di uno spettacolare ciclo alla Basilica dei Santi Quattro Coronati di Roma.

Ma nel ciclo dell'Aula Gotica a Roma i funghi hanno perlopiù una funzione decorativa [3], per illustrare le scene dei mesi: non raccontano visioni misticheggianti...

L'autore della Visione del Serafino, invece, è un po' più ambiguo.

Come non notare le 'squame' sul verde degli alberi che ricordano vagamente le verruche dell'agarico muscario?

Mi viene il dubbio che anche il pittore del nostro affresco avesse sentito da qualche frate la storiella dell' «incendio mentale» ...

◉ Sui funghi allucinogeni che crescono nel Bosco dei defunti ---

Funghi Matti: la danza estatica nel Bosco degli Antenati.

Nota all'affresco ---

➔ La stimmatizzazione di Anagni è citata in William Cook, Images of St. Francis of Assisi in painting...,

The University of West Australia, Leo Olschki Editore, Città di Castello, 1999, p. 27 ➔ vedi nota [2].

Note al testo ---

[1] « Frater Johannes de Parma, minister generalis, in pleno capitulo generali Janae praecepit fratri Bonicio [...] ut diceret fratribus de stigmatibus suis veritatem, quia multi de hoc per orbem dubitabant. »

Cfr. Fratris Thomae vulgo dicti de Eccleston Tractatus de adventu Fratrum Minorum in Angliam, a cura di A. G. Little, Manchester, University Press, 1951, pp. 74-75.

[2] Alcuni critici tendono ad attribuire l'Apparizione del Serafino proprio al Terzo Maestro di Anagni o ad un suo seguace.

Cfr. William R. Cook, Images of St. Francis of Assisi in painting, stone and glass from the earliest images to ca. 1230 in Italy,

The University of West Australia, Leo Olschki Editore, Città di Castello, 1999, p. 27.

[3] Giorgio Samorini, che ha studiato l'agarico muscario nell'Arte medievale cristiana, tiene comunque a sottolineare nel suo saggio sui funghi allucinogeni che spesso i pittori sembrano usarlo come « un'immagine stereotipata, inconsapevoli della sua possibile lettura in chiave micologica » .

Cfr. Samorini, Funghi allucinogeni: Studi etnomicologici, Telesterion 2001, p. 207.

Post correlati sull'episodio delle Stimmate ---

Era tutto un sogno? Il monaco Matthew e il 'mistero' delle Stimmate.

Laverna, l'oscura dèa senza corpo.

domenica 18 settembre 2016

Il bello dei cadaveri:

l'Obbedienza secondo San Francesco.

Disobbedire al Capo non era una grande idea.

A correggere i compagni più negligenti ci pensava un fraticello picchiatore: il pugile di Firenze.

Ma erano casi estremi: il più delle volte, bastavano quattro parole sibilline per ricondurre i frati nel recinto dell'Obbedienza.

Quando una volta gli domandarono: « Chi deve essere ritenuto un vero frate minore? », egli portò l'esempio del cadavere.

« Prendi un corpo morto - disse - e mettilo dove ti pare e piace.

E vedrai che, se lo muovi, non si oppone; se lo metti in un posto, non mormora; se lo metti da parte, non protesta. Se lo metti in cattedra, non guarderà in alto, ma in basso. Se gli metti un vestito di porpora, sembrerà doppiamente pallido. Questo è il vero obbediente: chi non giudica il perché lo spostano; non si cura del luogo a cui viene destinato; non insiste per essere trasferito; eletto a un ufficio, mantiene la solita umiltà; quanto più viene onorato, tanto più si ritiene indegno » . [1]

Francesco amava indulgere nelle allegorie, ma talvolta il nostro stregone doveva ricorrere a mezzi più persuasivi per mettere a tacere i dissensi interni.

Bonaventura ci racconta uno di questi ultimatum, confezionato su misura per un fratino che non capiva bene le figure retoriche, e abbisognava di esempi più tangibili...

« Una volta gli fu presentato un frate, che aveva trasgredito i comandi dell'obbedienza, perché lo correggesse con il magistero del castigo.

[...] comandò di togliere al frate il cappuccio e di gettarlo tra le fiamme, perché tutti potessero osservare quanta e quale vendetta esige la trasgressione contro l'obbedienza.

E dopo che il cappuccio era rimasto un bel pezzo nel fuoco, ordinò di levarlo dalle fiamme e di ridarlo al frate,

umile e pentito » . [2]

◉ Sull'uso della violenza per imporre la disciplina tra i frati:

San Francesco e il pugile di Firenze: a scuola di pugni prima di papa Bergoglio.

San Francesco e l'epurazione dei dissidenti: l'impiccagione di frate Giovanni.

La spada sì, ma con garbo!

Lezioni di bon ton francescano...

◉ Lo stesso aneddoto del cappuccio dato alle fiamme è riportato in Tommaso da Celano, Vita Seconda, Capitolo CXIV -ff 738.

Vedi il post:

La paura fa 90: lo 'stile' francescano...

◉ Sulla punizione dei frati inadempienti, vedi anche:

Vietato entrare: la lotta contro i monaci.

Nota all'immagine ---

_In apertura del post: Francesco mostra Sorella Morte, pittore giottesco, Basilica Inferiore di Assisi.

Note al testo ---

[1] Cfr. San Bonaventura, Legenda Maior, Cap. 6 – ff 1107 .

➔ Queste parole Bonaventura le riprese probabilmente dallo Speculum Perfectionis (ff 1736), la Leggenda antichissima che Paul Sabatier sosteneva fosse stata scritta addirittura da frate Leone!

L'elogio del cadavere assume contorni inquietanti pensando all'impiccagione del frate Giovanni da Campello.

[2] Cfr. Bonaventura - ff 1116 .

⮩ La traduzione seguita è sempre quella delle Editrici Francescane, Padova, 2004.

Iscriviti a:

Post (Atom)